Depuis plusieurs années Boréalis, en collaboration avec les Bibliothèques, propose aux citoyens des conférences ayant pour sujet l’histoire de Trois-Rivières et du Québec. Cet article de blogue est tiré d’une de ces conférences.

Avant la fondation de Québec (1608) et de Montréal (1642), Tadoussac et Trois-Rivières furent les premiers visages de la Nouvelle-France. À ces deux endroits, sur les rives du Saint-Laurent, s’écrivaient déjà les premières pages de l’histoire du pays bien avant celles des grandes villes.

À Tadoussac, l’air salin du fleuve se mêlait depuis des siècles aux effluves de la pêche et du commerce. C’est là que pêcheurs basques, marchands français et nations autochtones se rencontraient pour échanger marchandises, nouvelles et connaissances. Plus haut sur le Saint-Laurent, Trois-Rivières naît d’un autre besoin : celui d’établir un point de ralliement au cœur du réseau fluvial, entre Québec et Montréal. Fondée en 1634, la petite colonie devient vite un carrefour d’activités, un lieu de passage et de vie.

Lorsqu’on s’interroge sur l’origine de ces deux emplacements stratégiques, les récits des premiers explorateurs offrent un précieux éclairage[1]. Que ce soit Jacques Cartier ou Samuel de Champlain, ils montrent tous deux, non seulement la place que Tadoussac et Trois-Rivières étaient appelés à occuper dans le développement de la colonie, mais aussi — et surtout — le rôle central qu’ils jouaient déjà dans les réseaux de rencontres et d’échanges entre les Premières Nations, bien avant l’arrivée des Européens. En effet, les deux lieux occupent une place importante dans le réseau commercial des nations autochtones. Jugeant ce réseau primordial pour le développement d’établissements permanents, les Européens prennent en considération ces lieux d’échange et de rencontre préexistants.

« Or comme ledit Sieur Chauvin y vouloit bastir, & y Laisser des hommes, & les couvrir contre la rigueur des froidures extrêmes, ayant sceu du Pont Gravé que son opinion n’estoit que l’on y deust bastir, remonstra audit Sieur Chauvin plusieurs fois qu’il falloit aller à mont ledit fleuve, où le lieu est plus commode à habiter, ayant esté en un autre voyage jusques aux trois rivieres, pour trouver les Sauvages, afin de traiter avec eux[2]. »

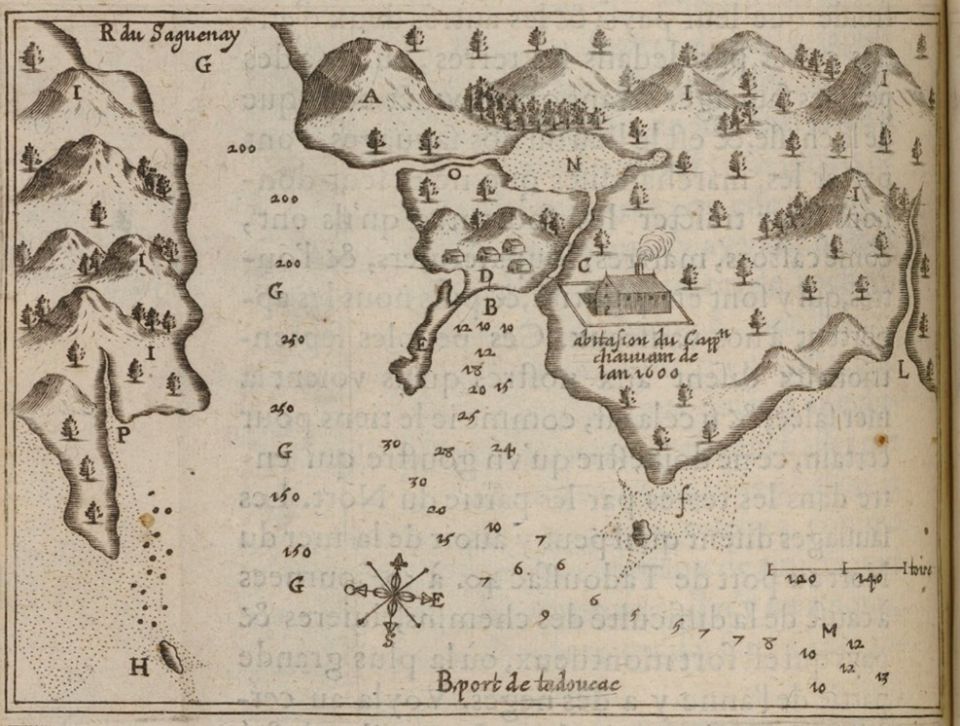

Bien que Champlain souligne à plusieurs reprises les atouts de Trois-Rivières — des avantages également relevés par François Gravé du Pont[3] —, c’est finalement Tadoussac qui est retenu pour l’établissement du premier poste de traite, sous l’initiative de Pierre Chauvin de Tonnetuit. Après l’échec de l’hivernement de 1600-1601, une seconde tentative est entreprise en 1603. Le succès de cette reprise repose sur la conclusion d’une alliance avec trois nations autochtones : les Montagnais (ou Innus), les Algonquins et les Malécites (ou Wolastoqiyik). Cette entente marque le début d’une alliance durable, profitable tant aux Européens qu’aux Autochtones, sur les plans commercial et stratégique[4].

Port de Tadoussac, de Samuel de Champlain, 1608

© Domaine public

Champlain, Samuel de. Les Voyages du sieur de Champlain, Xaintongeois, capitaine ordinaire pour le Roy en la marine, depuis l’année 1608 jusques en 1612, Paris, Iean Berjon, 1613.

Source : Bibliothèque et Archives Canada

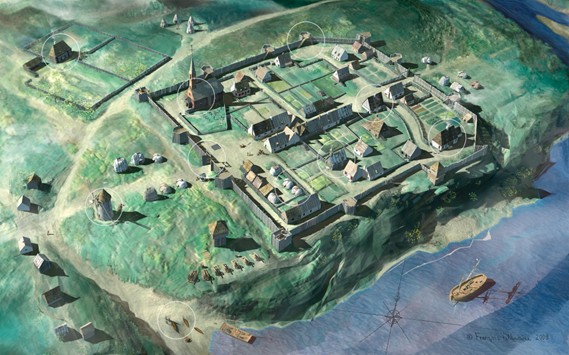

Quant à Trois-Rivières, il faut attendre 1634 pour que son établissement prenne forme. L’octroi d’un fief au chef autochtone Pachiriny marque une étape décisive : le lieu devient un point stratégique offrant un refuge sécuritaire aux nations alliées, menacées par les attaques iroquoises dans la vallée du Saint-Laurent. Trois-Rivières contribue ainsi à renforcer les alliances et à assurer la continuité du commerce des fourrures. La ville restera également une plaque tournante de ce commerce jusqu’à la fondation de Montréal en 1642.

Le bourg des Trois-Rivières en 1685

Reconstitution en 3D par Fraçois Villemaire 2013.

De Tadoussac à Trois-Rivières, c’est toute l’évolution de la Nouvelle-France qui s’esquisse. Tadoussac, lieu de rencontre et de traite, symbolise les débuts du commerce et des alliances, tandis que Trois-Rivières incarne l’enracinement durable de la colonie. C’est d’ailleurs là que s’établit, au XVIIIe siècle, la première industrie sidérurgique du territoire — signe d’un passage du monde des échanges à celui de la production. Ensemble, ces deux lieux racontent la naissance d’un pays façonné par le fleuve et la rencontre des peuples.

Chaque lieu a son histoire, mais les objets aussi murmurent la leur. Ensemble, ils forment la trame vivante de notre mémoire collective : des traces qui nous permettent de demeurer connectés à celles et ceux qui ont façonné Trois-Rivières. Après avoir exploré les récits qui habitent nos lieux, découvrez comment les objets prolongent cette mémoire à travers l’article Les trésors cachés de Culture Trois-Rivières : plongée au cœur des collections.

[1] Samuel de Champlain, Des Sauvages ou Voyage de Samuel Champlain deBrouage, fait en la France Nouvelle, L’an mil sixcens trois, 1604, Chap. VI.

[2] Samuel de Champlain, Les Voyages du Sieur de Champlain, Livre I, Chapitre 6. [En ligne] https://www.gutenberg.org/files/17258/17258-h/17258-h.htm#Ec854

[3] Samuel de Champlain, Les Voyages du Sieur de Champlain, Livre I, Chapitre 6. [En ligne] https://www.gutenberg.org/files/17258/17258-h/17258-h.htm#Ec854

[4] Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 2019, p. 68-70.